実用までの3フェーズ

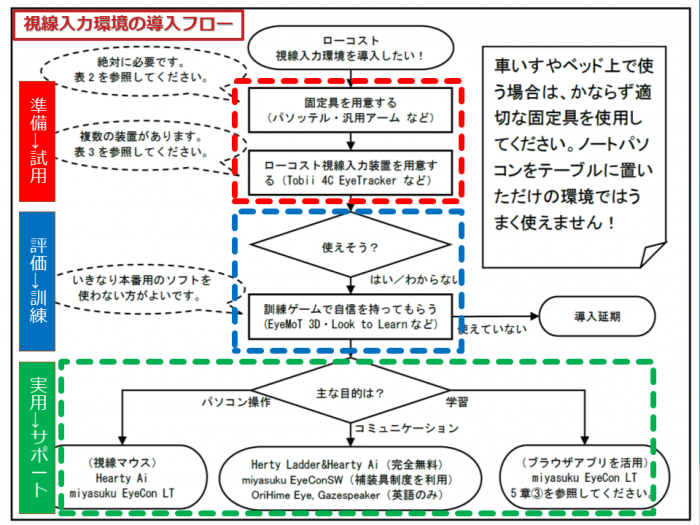

よくある質問に「どうやって(ローコストの)視線入力環境を導入するのでしょうか?」があります。

利用者にはさまざまな方がいますから,それを簡単に説明できるものではありませんが,おおむね上図のフローとなります。

大きく分けてみれば,以下の3つのフェーズに分けることができるでしょう。

- フェーズ1:準備から試用まで

- フェーズ2:評価から訓練まで

- フェーズ3:実用からサポートまで

これらについて簡潔に説明します。

なお,「はげみ(2017年6-7月号)」の『視線入力装置入門』も合わせてお読みください。

PDFでご覧いただけます。

フェーズ1

最初のモノの準備からお試しに使ってみる段階です。

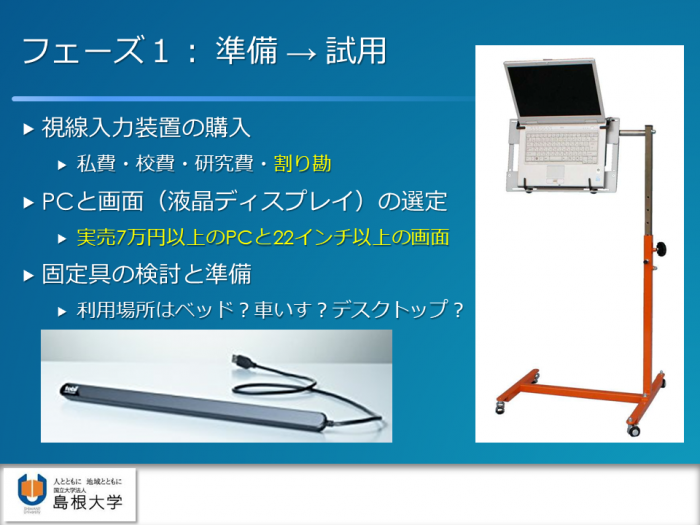

視線入力装置の購入とパソコンなどの用意

まず,ローコスト視線入力装置を購入し(購入方法),支援者が使い慣れたPCで使ってみます。

いきなり当事者に使わせてはなりません。

なぜなら,支援者がある程度わかっていないと無用なトラブルを生み,当事者の期待を裏切ることになるからです。

財源は,個人であれば問題ありませんが,組織内で利用する場合は全体のコンセンサスが得られていない場合は自費や割り勘でいいでしょう。

校費(公費)での購入は時間や労力がかかることがあるので,それに拘るのはやめましょう。

当事者用の視線入力に使うパソコンで一番よくないものは,かつてのネットブックのような画面が小さく処理速度が低いものです。

近年のノートパソコンであれば,ディスプレイ15インチ以上&実売7万円以上のものがよいでしょう。

外付けのディスプレイを使う場合は,VESA規格対応のフルHD解像度の22もしくは23インチをオススメいたします。

さらに,ディスプレイ下部にはベゼル(縁)がしっかりあるものがいいです。

ベゼル部分に視線入力装置を取り付けるからです。

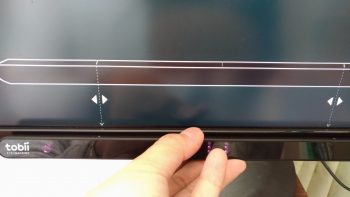

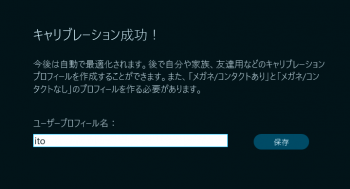

視線入力装置のインストール

プリンタのインストール程度の難易度ですが,視線入力装置ならではの作業もあります。

特に,視線入力装置をディスプレイに取り付ける作業は多くの人にとってはじめてのことでしょう。

- ドライバをダウンロード&インストール(ダウンロードサイト)

- 視線入力装置の取り付け&初期設定

- 「ディスプレイ設定」でディスプレイと視線入力装置の位置調整

- ユーザー設定

- キャリブレーション(視線の調整)

- 「キャリブレーションのテスト」で動作確認

固定具の用意

視線入力は固定具が7割!

視線入力をはじめる方にはいつもそうお伝えしており,実態を考えてもけっして言い過ぎではありません。

視線入力装置を取り付けるノートパソコンやディスプレイの固定具は極めて重要で,ベッドで寝ながら使うような場合は,川端鉄工所製のパソッテル(ノートPC用・液晶ディスプレイ用)がたいていの設置上の困難を解決してくれます。

パソッテルは,「フレーム」と「金具」の2つの部品に分かれています。

さらに,フレームはH型とU型,金具はAタイプとBタイプ(ボールジョイント採用)が用意されています。

フレームの型はベッドや車いすの足の干渉を考慮して選定します。

金具は設置の自由度に大きくかかわるので,いずれも慎重に選びましょう。

Aタイプの金具は,座位が保つことができる方やALS患者さんなど仰向けになれる方が使えます。

Bタイプは,SMAや筋ジストロフィー患者さんのように,横臥位になりがちな方に適用できます。

授業など一時的に使う場合は,視線入力ポータブルセットでも十分役立ちます。

机の上で使う場合は,OA用品であるディスプレイアームなどの汎用品が便利でしょう。

これら,手軽に安価に用意できる固定具については「カメラ用品を活用して支援機器をしっかり固定してみましょう」を参考にしてみてください。

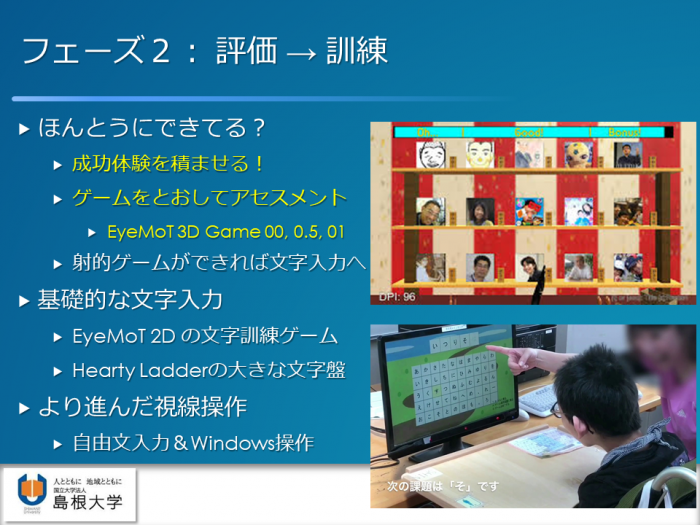

フェーズ2

視線入力が使えるかどうか評価し,使える場合は無理なく訓練する段階です。

失敗させない

最初に視線入力を導入する際は,できるだけ失敗させないようにしましょう。

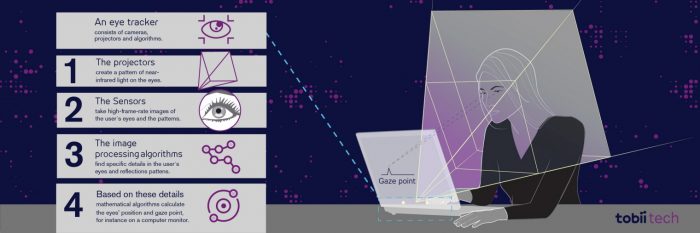

視線入力によってコンピュータを操作するための眼球運動は,私たちが日常的に行っている眼球動作とは大きく異なるものです。

たとえば,手が健康な人でも文字がきれいに書けるかは別です。

視線入力でコンピュータ操作を円滑に行うには,それに最適化した眼球運動を訓練する必要があるのです。

つまり,目の動きをコンピュータ操作に最適化する訓練が必須なわけです。

「キャリブレーション無し」での試用も

本来,視線入力装置を使うにはキャリブレーションが必須です。

ただ,このキャリブレーションを成功させることができない方も少ないでしょう。

キャリブレーションで失敗させるのはもっとも避けなければなりません。

そのため,キャリブレーションを行わないで視線入力を体験してもらうことからはじめるといいでしょう。

あらかじめ誰かがキャリブレーションを成功させておけばいいです。

キャリブレーションがうまくいかない原因は,目の状態・体位・設置位置・太陽光の悪影響などさまざまです。

また,小児の場合はキャリブレーションを行うこと自体を理解しにくいものです。

無用なプレッシャーを与えない

最初の練習には,EyeMoT などの訓練ゲームを活用すると行いやすいです。

いきなり文字入力を行うと興味を持ちにくいことはもちろん,大変失敗しやすいためオススメしません。

一番最初の視線入力での「名前を入力してみてください」という指示は,固有名詞を入力する以上失敗できない状況を作り出します。

そうなると,当事者に過度なプレッシャーを与えかねず,失敗した場合は次にチャレンジする意欲を奪いかねません。

たとえば,「いとう」と入力するとして,最初に間違って「き」と入れたとします。

その直後,一文字削除キーで削除しようとしても,うまくそのキーが見つけられなかったり,選択できなかったりでますます混乱が増すでしょう。

そして,入力ミスがどんどん積み重なってしまい意欲を削がれてしまうのです。

以下に,「重度障害者の成功体験から導くコミュニケーション支援」と題した映像資料を紹介します。

文字入力の「失敗体験のコントロール」については,6:26くらいからご覧になれます。

ディスプレイと利用者の位置関係

どのような体位であろうと,視線入力装置を取り付けたディスプレイと利用者の位置関係は誰でも同じです。

ディスプレイから50-60cm の距離を取り,ディスプレイが正面に見える位置となるようにしなければなりません。

横臥位での利用は,ディスプレイの設置が困難になりやすいので,適切な固定具で調整しましょう。

何とかなります。

ちなみに,装置の動作原理により,太陽光が差すような状況ではうまく動作しません。

赤外線が強い環境では,視線入力装置が動作しないことは理解しておきましょう。

EyeMoTシリーズによる視線入力トレーニング

2018年2月現在,無料ですぐに使える訓練ソフトはあまり多くはありません。

ここでは,われわれが製作したEyeMoTシリーズを中心に紹介します。

EyeMoTシリーズは,全国で1,000ヶ所以上で使われています。

また,福祉機器コンテストの最優秀賞(2015年)および日本賞クリエイティブ・フロンティア部門最優秀賞(2017年)を受賞しました。

- EyeMoT 2D

- 9つのゲームで段階的に視線入力が訓練できます

- 子どもでも遊びやすいゲームとなっています

- EyeMoT 3D

- 成功体験を積むのに最適なGame 00を含みます

- シューティング系の視線入力ゲームで構成されています

その他のソフトについては,『視線入力装置入門』のPDF資料をご覧ください。

EyeMoT 3D Game 00 を操作するのにキャリブレーションは必須ではありません。

支援者の誰かがキャリブレーションを成功させておけばよいです。

だだし,当事者の目がきちんと検出されているかは確認する必要があります。

下図上段は目をしっかり認識しており ●● が,下段は認識しておらず ×× が表示されています。

訓練ゲームは使う順番が重要です。

それぞれ訓練内容に違いがありますし,訓練である以上は段階的に行っていく必要があるためです。

その順番は以下のようになります。

ここであげるモデルトレーニングは1~7まであります。

一日あたり1ステップを目安に行ってください。

おおむね20-60分ほどの時間を要します。

- EyeMoT 3D Game 00「風船割り」

- ゲームができることを確認

- クリア後の視線履歴が画面全体に分布しているか確認

- 5回ほど行って視線履歴の推移を確認

- 設置位置・体位・その他問題が起きていないか確認

- EyeMoT 2D

- できるだけキャリブレーションを実施する

- 『画面を見る』→『視線を動かす』→『対象を見る』でならす

- 『注視する』がクリアできるか

- EyeMoT 2D

- キャリブレーションを実施する

- 『視線を動かす』と『注視する』を3回ほど行ってタイムが改善するか

- 『動くモノを注視する』がクリアできるか

- EyeMoT 3D Game 01「射的」

- キャリブレーションを実施する

- 全枚数およびボーナス画面をクリアできるか

- 3回ほど行ってタイムが改善するか

- EyeMoT 2D

- キャリブレーションを実施する

- 『文字入力の練習』がクリアできるか

- 3回ほど行ってタイムおよびミス回数が改善するか

- EyeMoT 3D Game 0.5「パネル射撃」

- キャリブレーションを実施する

- 『Panel Mode』をクリアできるか

- 3回ほど行ってスコアが改善するか

- EyeMoT 2D

- キャリブレーションを実施する

- 『文字入力の練習』がクリアできるか

- 3回ほど行ってタイムおよびミス回数が改善するか

これ以降は,HeartyLadder や miyasuku EyeConLTを使った文字入力やWindows操作にチャレンジしてもいいでしょう。

EyeMoT シリーズの教育現場での利用については,福岡県の福島氏が多くの参考動画をアップしてくれています。

ぜひご覧ください(こちら)。

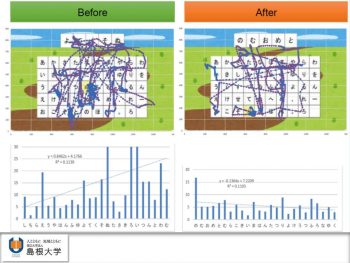

定量評価

できるだけ定量的にデータを残しておくことをオススメします。

たとえば,こんなように訓練効果を客観的に示すことができます。

この例では,左グラフは一文字あたりの入力時間が入力するごとに増えています(右肩上がり)。

右グラフはほぼ水平であり入力を繰り返しても一文字あたりの入力時間は変わりません。

つまり,訓練効果により入力精度の向上や入力時間の短縮が明らかになり,さらには疲れにくくなっていることが推測できるでしょう。

振動フィードバック

ローコスト視線入力装置は非接触型であり,重度障害児にとっては因果関係がわかりにくものです。

そこで,われわれはバイブマンという振動フィードバック装置を提供しています。

大きな効果をあげていますので,ぜひ導入をご検討ください。

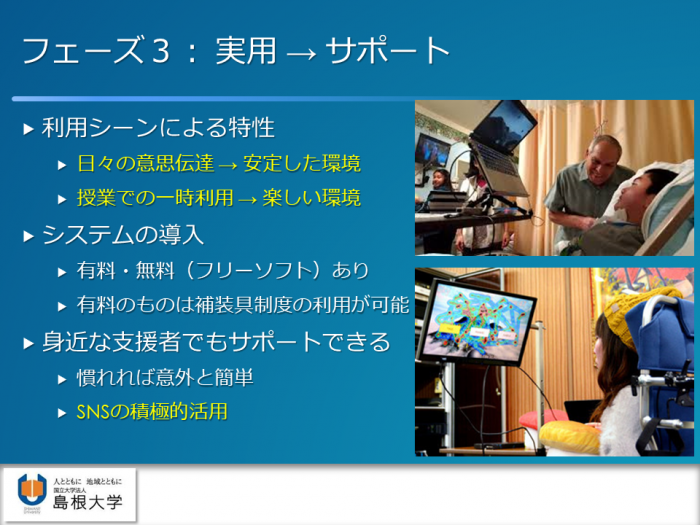

フェーズ3

日常的に使えるようにしてサポートを続けていく段階です。

実用システムの導入

視線入力が安定して操作できるようであれば,継続的に利用できるように手当する必要があります。

ただし,使用目的や生活環境によって一概にオススメできるものはではありません。

まずは,よく知られている実用システムを試用してみましょう。

多くの方にとっては,無料のHeartyLadder + Hearty Ai が有力な候補になります。

補装具制度を使って,miyasuku EyeConSW やOrihime Eye を選択してもいいでしょう。

Hearty Ai を単独で使用して,Windows操作を直接行う方法も悪くありません。

今回は詳細に説明することは控えますが,視線入力をマスターすることで当事者の活動範囲を大きく拡張するのは間違いありません。

視線をマウスのように使えるようになるので,インターネット上では障害は無くなると言っていいのです。

サポートはどうする?

ローコストの視線入力装置の最大の弱点はメーカーによるサポートが皆無であることです。

それを補完するのは,SNSであるといえるでしょう。

ローコスト視線入力の利用者も数多く利用しているFacebook や Twitter。

もちろん,サイト上の掲示板やメールで問い合わせもありです。

フリーソフトウェアについても同様で,SNSやインターネット上でのやりとりが解決してくれるトラブルも多いものです。

しょせんSNSではありますが,まったく侮れません。

HeartyLadder であれば,製作者の吉村さんが遠隔操作サポートをしてくれますしね。

近年は,比較的低年齢の子どもが視線入力ネイティブとなり,大きな効果を挙げています。

視線マウスをうまく活用することで,無数にあるWeb学習アプリやAndroidエミュレータによるAndroidアプリを活用することができるのです。

これらはスイッチ入力のみでは実現しにくかったことです。

ところで,視線入力システムの一式についても,決して取り扱いが難しいわけではありません。

慣れてしまえばどうってことのないシステムなのです。

当事者にとってはこれ以上にない身体拡張マシンですから,支援者は当初はニガテ意識があってもぜひ慣れてください。

きっと一ヶ月もすればあっけないほどに,日々のサポートについては不安が無くなるはずです。

事実,miyasuku EyeConSWの開発会社であるユニコーンにもそれほど多くの電話があるわけではないとのこと。

みなさん,導入後は安定して使っているというわけです。

心配はありません!

ローコスト視線入力装置とフリーソフトウェアを活用すれば,10万円以下で完全な視線入力環境が整う時代となりました。

重度障害者にとって,これを利用しない手はありません。

支援者のみなさんも,ちょっと勇気を出して取り組んでみてください。